地口絵(灯籠絵)は、地口行灯とも呼ばれ、お祭りの装飾としてつかわれる絵灯籠です。

絵を箱型の木枠に貼りつけて行灯にし、中にロウソクを灯し、

お祭りになると、神社の参道や周辺に地口行灯をいくつも飾ります。

地口絵(灯籠絵)に描かれるのは、歌舞伎のセリフや、百人一首、川柳、

そして地口と呼ばれるダジャレや語呂あわなどの言葉遊びなど様々。

それぞれの絵は、当時の流行が色濃く反映されています。

例えば、安政では忠臣蔵の作品が多く残っていたり、

大正時代では、川柳が多かったりと。

ちなみに、ページトップ写真の絵の句は、「鶴ハせんべい 亀ハまんじう」。

元句は、縁起のよい諺「鶴は千年 亀は万年」です。

こういった言葉遊びこそが地口絵の楽しさ。文字が分からなくても絵から想像する楽しみもあります。

一力齋津知屋提灯店は、13代続く歴史ある手書き提灯店です。

地口絵(灯籠絵)は、提灯づくりとは別に続いてきた技術。

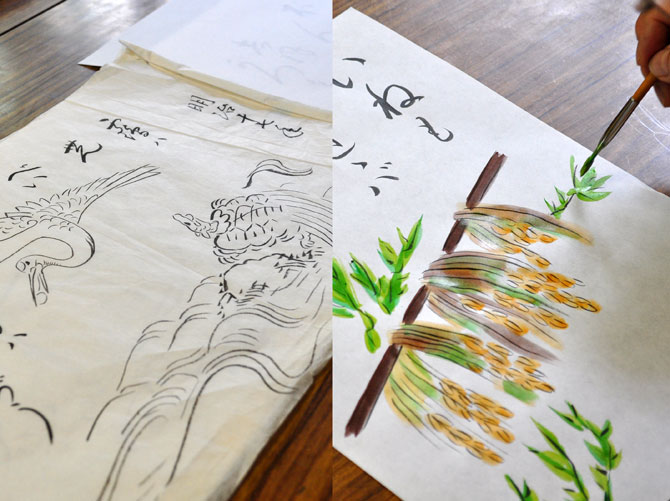

現在は、土屋澄子さんが長年培った技術で、一枚一枚手書きで描いています。

地口絵(灯籠絵)は、長年使われてきた見本帳を写し描きます。

一力齋津知屋提灯店さんでは、古くは寛永3年の見本帳があり、 実に多くの絵が存在します。

地口絵は、中に火を灯してこそのもの。

色付けするときは、火が灯ったことを想像し、余り濃く色を塗らないことを心がけているそうです。

一力齋津知屋提灯店の地口絵は、現在でも川越市内をはじめとした各地のお祭りに使われています。

特に7~8月のお祭りに多く使われ、年間で数千枚描いているそうです。

赤城神社(埼玉県川越市福田)

白山神社(埼玉県川越市増形)

古くからの風習が徐々に忘れ去られてきている現代に、

残しておきたい風習と技術の一つが、まさに「地口絵(灯籠絵)」です。

江戸時代より約380年続く、一力齋津知屋提灯店の手書き地口絵は、

一枚一枚にその歴史と、技術が写しだされています。

インテリアとして飾ったり、贈り物にしたり、さらには自分で行灯をつくったり。

様々なご利用ができます。

12件中1件~12件を表示